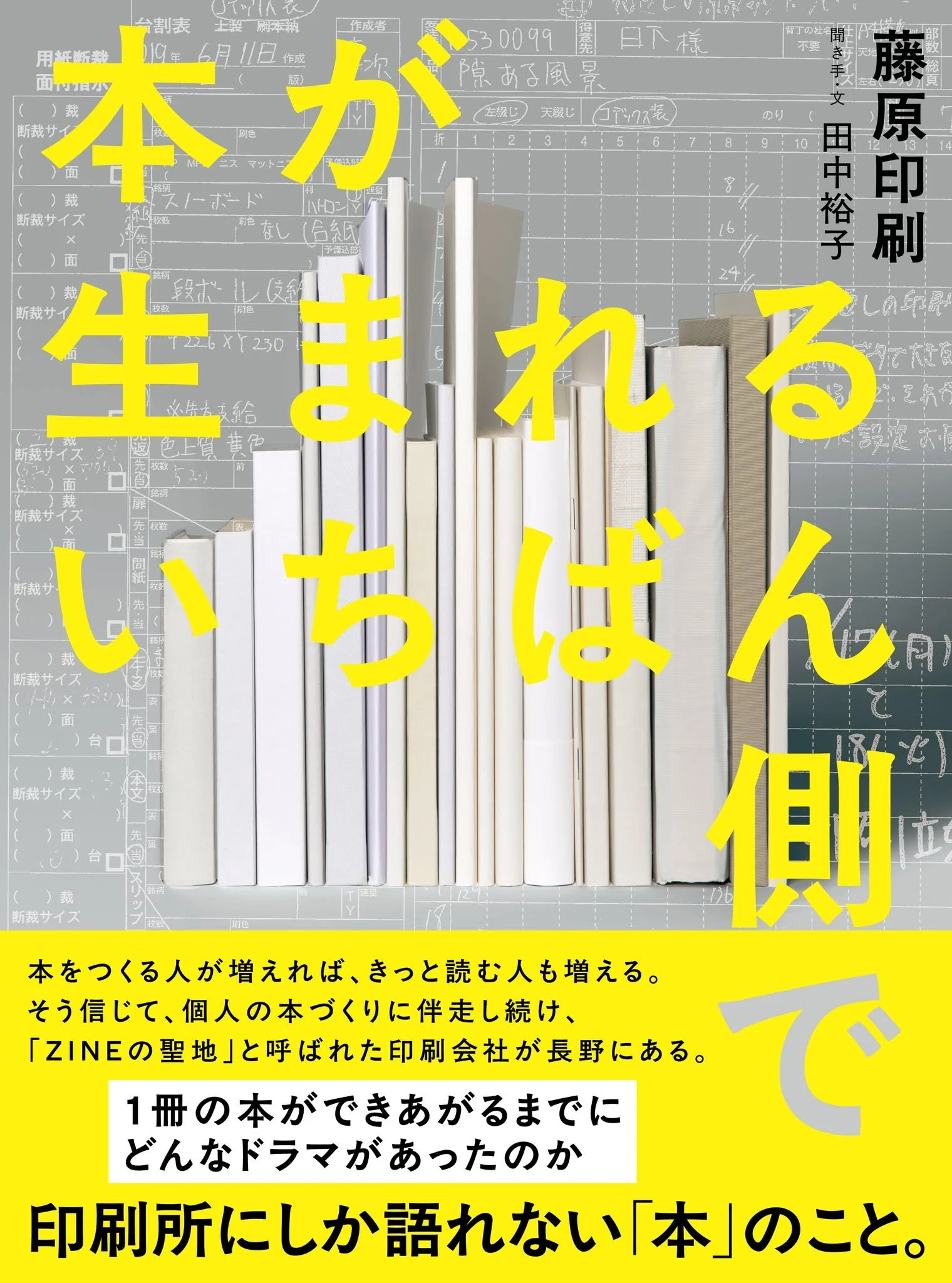

『本が生まれるいちばん側で』(藤原印刷/ライツ社)

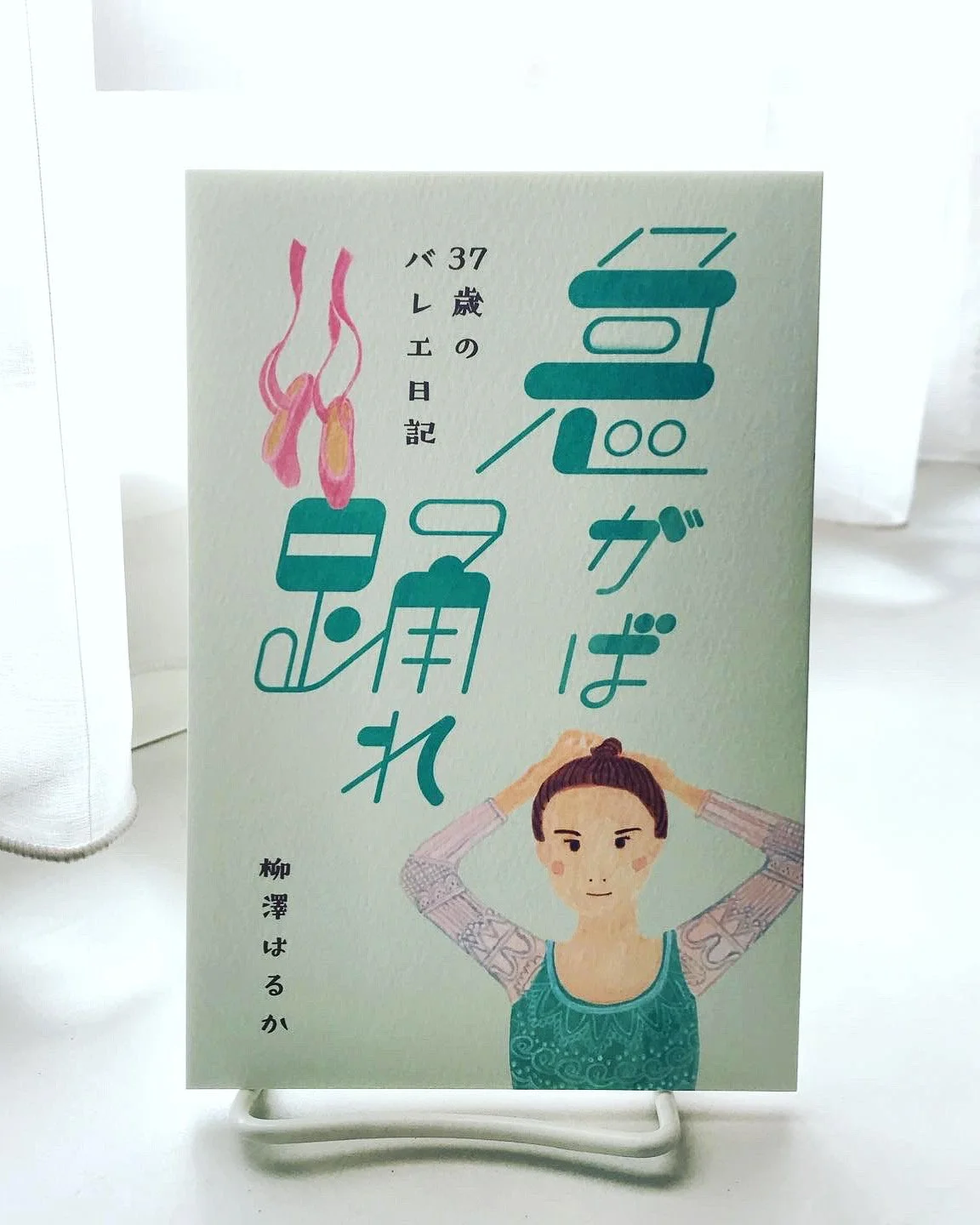

私が初めてのZINE(『急がば踊れ 37歳のバレエ日記』)をつくった際にお世話になった、藤原印刷さんの本が出ます。

『本が生まれるいちばん側で』(藤原印刷、聞き手・文:田中裕子、ライツ社)

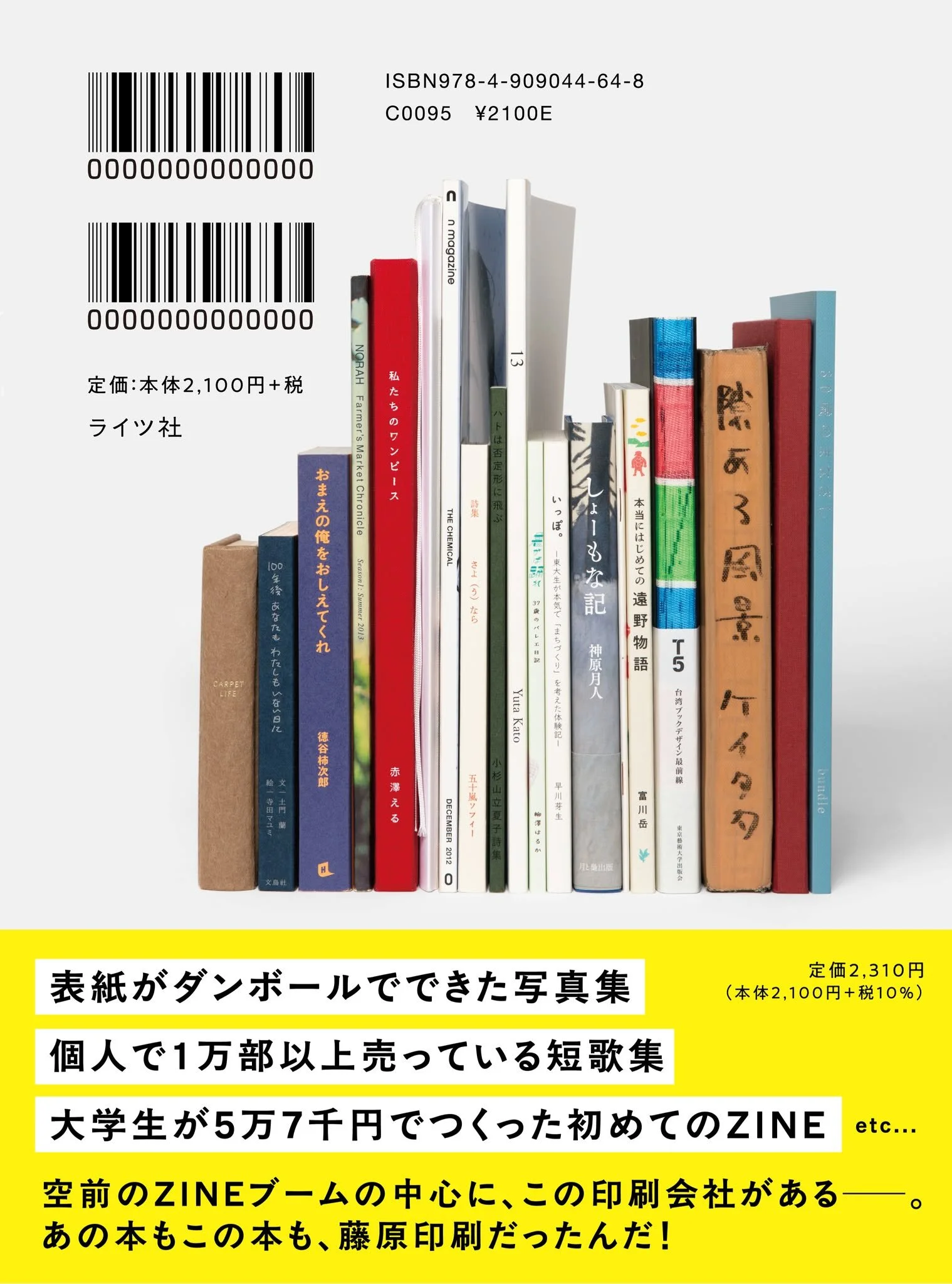

この本の中では、藤原印刷さんが手がけたたくさんの個人制作の本が紹介されており、私のZINE『急がば踊れ 37歳のバレエ日記』も登場します。自分のエピソードが、他人の本の中に出てくるのは初めての体験なのでちょっと気恥ずかしいですが、私の初めての本づくりの思い出を、こういった形で残してくださりありがとうございました。

私の本づくりエピソードが紹介されているページ。冒頭カラーページでも私のZINEが掲載されていて、紙の種類や印刷部数、制作費用も載ってます。

本書の刊行日は2025年9月20日とのことですが、ライツ社さんから一足先に御本をお送りいただいたので早速拝読しました。

今でこそ「”こだわりの本づくり”といえば藤原印刷」、というイメージがありますが、個人の本づくりに併走する現在のスタイルを確立するまでには、いくつかの転換点があったようです。この本を読んではじめてその舞台裏を知りました。1つ1つのエピソードに熱量があり、ビジネス番組の「カンブリア宮殿」を見ているようで面白かったです。

特に個人的には、家業を継いだ藤原兄弟(兄:藤原隆充さん、弟:章次さん)の、入社に至るまでのドラマだったり兄弟の性格の対比だったりが面白かった・・・。1985年生まれの私は、このご兄弟とは同世代なので、自分と近い年齢で、こういう思いでこんな風に仕事をしている人がいる、という点に励まされました。

こちらのYoutubeと合わせて見るとさらに色々知れます。(ブック・コーディネーターの内沼晋太郎さんが聞き手となり、兄の藤原隆充さん、本書の編集・大塚さん、ライター・田中さんが出演)

私がZINEをつくったときを思い出してみる

この本をいただいたのをきっかけに、自分がZINEをつくった経緯について思い出してみたんですが、藤原兄弟とちがって特に劇的なドラマとかはなかったです・・・。ただ、いくつかの段階がありました。自分の場合は、まずは読者として個人制作の本に出会ったことが、スタートでした。

7年くらい前(2017~2018年頃)だと思うのですが、北欧関連の本が充実している谷中の書店「ひるねこBOOKS」さんをよく訪れていて、たしか入り口近くの目立つところに個人制作の本が置いてあったのです。そこで自然と目に付き、手に取るようになり、安達茉莉子さんの作品や、亀石みゆきさん「CINEMA TALK」といった素敵な冊子に出会いました。このときは、完全に読者目線であり、他人事ではありましたが、「本って、こうやって個人でもつくれるんだな」という認識をもつようになったのは、明らかにこの出会いがきっかけです。その後、そういった個人制作の本の世界に興味がわいて、文学フリマにも足を運ぶようになりました。

でもあくまで読者としてであって、自分がつくるという発想はもっていませんでした。つくれる人はすごいなあ、どうやってつくっているのだろう、自分には本にして発信したいことなどないしな・・・そんな感じでした。

時は流れて。次に転機になったのは、2022年11月の文学フリマ東京でした。私は決まってエッセイ・随筆エリアに足を運ぶのですが、そこで「アラ還原付日記(仮)その1」(著者:青夏)という本に出会いました。1回は前を通り過ぎたのですが、やっぱり気になって戻って・・・購入。この本を買った帰り道に、ふと、「これのバレエ版をつくったら面白いかも」という考えが浮かびました。

そんなアイデアをぼんやりと抱いたまま、しかし、また時は流れて・・・。本づくりって何をどうしたらいいかわからないし、お金がどれくらいかかるかもわからない、直接の知り合いでつくっている人もいないしな・・・と思いながら。約1年が経過。

よし、そろそろ、ホントに本、つくるぞ~!という流れが動き出したのは、2022年の秋頃のこと。

たまたま通販でバリューブックスを利用したら、本と一緒に同封されていたチラシのようなものに、「「本をつくってみたい」という思いを、そのまま印刷会社にぶつけてきた 〜 個人が本を作るまで 〜」というタイトルのWeb記事が紹介されていました。

その記事を読んで、初めて、藤原印刷という会社を知りました。そして、わからないことだらけの私は、「とりあえず、この会社に相談すればいいのかも」と思いました。

年末年始のあいだに気持ちをかためて、2023年の年明けに、藤原印刷公式サイトのお問い合わせフォームから問い合わせ。そこからようやく、私の本づくりが「いつか」ではなく現実のものとして、動き出したのでした。

上記の記事の中で、「こんなにふわっとしていて、いいの?」という見出しがありますが、たぶん、「いい」です。私も、「ふわっとしてても、たぶん、いいんだろう」と思って問い合わせしましたので・・・。(さすがに入力フォームの「送信」ボタンを押すときは、ちょっとドキドキしましたが)

もしかすると、原稿がすでにできあがってから問い合わせするべきなのかもしれませんが、私はとりあえず、藤原印刷の営業担当さんとの打合せを経て、「これくらいの予算で、これくらいの部数、つくれそうだ」という目星がついてから、本格的に原稿をまとめるという順番をたどりました。

「じゃあ5月頃までに、原稿を完成させます」と約束をして、しばらく時間をいただきました。

表紙のイラストと、文中の挿絵(バレエの基本用語を簡単に解説したイラスト)は、フィンランドつながりの友人である新谷麻佐子さんにお願いしました。

子どもの頃に習っていたバレエを、約20年ぶりにまた習い始めた日々の日記です。

個人の本は、目的もアプローチもさまざま

今回、『本が生まれるいちばん側で』を読んで、ひとくちに個人の本の作り手といっても、いろいろな思いの方がいるんだなあと思いました。

その中で私の場合は、たくさん売りたいわけではない・友達+αくらいの範囲に届けたい・自分の楽しみのためにつくるのだ、という感じ。

忘れたくない記憶・今の私にしか感じられない気持ちを文字に残し、本という形にすること、それ自体に大きな意味があって、というか、ほぼそれがすべてで。

だからできあがった本を手に取った瞬間は、私の37歳~38歳にかけての、バレエとともに過ごした愛しい日々がこうして本の形に生まれ変わった!といううれしさがありました。時は否応なく過ぎ去り、手につかみ取ることもできず、同じ時は二度と戻ってこないけれど、文章にし、紙に印刷することで、本という形でとどめておくことができる。その事実に(改めて)感動。自分で自分の日々のことを、こんなふうに形容するのは大変おこがましいのですが、20年の空白を経てバレエに出会い直した、あの当時は、本当に、あらゆることが新鮮でキラキラした気持ちの連続だったのです(ちなみに、40歳となった今も、バレエのレッスンに行くたびに同じ強度で驚きや感動があります)。

たしか37歳当時は、婦人科系の病気で苦しんでいた時期であり、仕事面では割とボサっとしていた時期。足のケガもしたんじゃなかったっけ。その辺のこともこの日記本では綴ったと思うのですが、人間の記憶というのは恐ろしいもので、今思い起こすと、ZINEに綴られた私の一年間は、”キラキラした宝石のような一年間”ということになっております・・・。(たぶん、これは私の脳内でえらく美化されているのであって、ZINEを読み返せば、「そんなキラキラしてない」って真実がわかると思います)

大きなおまけもついてくる

本が完成した時点でほぼ目的を果たした私のZINEづくりですが、強いて言うなら、「みんなが楽しそうにやっている、あの文学フリマで私も売ってみたいぞ」ってのが第二の目的(楽しみ)でした。でも、それは、本をつくるとおまけとして付いてくるボーナスみたいなもの。にしても、めっちゃいいボーナスですけど。ZINE完成から数か月後の2023年11月に、人生で初めて文学フリマに出店したのですが、高校の文化祭みたいで本当に楽しかった。知らない人が私のブースの前で立ち止まってくれたり、久しぶりの友人が訪ねてきてくれたり、隣のブースの人と雑談したり。通りすがりで私の本を手に取ってくれた方のなかには、「バレエやってます」とか「娘がバレエ習ってます」という方もいらっしゃいましたが、とくにバレエとは関係なく、なんとなく(?)手に取ってくれた方もいました。合間で、「アラ還原付日記」の続編を買いに行ったりもしました。

その日は朝から晩まで一日中、頬がほころんでいて、文学フリマに出たいがために、また次の本つくらなきゃ!と思いそうになるほど(目的と手段が逆転)楽しい時間でした。

なお、そもそも最初に、「個人が本をつくるという世界がある」ことを私に教えてくれたひるねこBOOKSさんは、その後、近隣の別場所に移転されたのですが、現在もやはり、入り口近くの目に付きやすい場所に、個人制作の本を置いていらっしゃいます。そして、ありがたいことに、私の本も、扱っていただいています。

・・・と、長々と振り返ったわりにこれといってドラマのない、ぬるりとした話ですみませんが、何がいいたいかというと、

「それくらい軽い気持ちで本をつくってもいいと思います!」

ということです。

もし、私もやってみようかなと思っている方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひ。

第一歩としてこの『本が生まれるいちばん側で』を手に取って、本づくりのプロセスを疑似体験してみるのもおすすめです。読み終えたときには、私みたいに、気づいたらモソモソっと藤原印刷のお問い合わせフォームに入力しているかもしれません。